Le chef – Eckart Witzigmann im Porträt

Zum 75. Geburtstag widmet Falstaff dem Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann eine Sonderausgabe. Das Porträt eines Starkoches.

München leuchtet, ach was – die Stadt strahlt. Wer zählt dann die Sterne, nennt die Namen, die ausgerechnet im doch noch immer etwas unwirtlichen Münchener Norden und unweit eines Polizeireviers ein Festzelt mit ihrem ganz unvergleichlichen Glanz erhellen. Eine kulinarische Parade ist aufmarschiert, wie sie die Stadt noch nicht gesehen hat. Es sind mit der Toque-Tiara gekrönte Häupter unter ihnen, Männer, die den Kochlöffel zu -schwingen verstehen, als handle es sich dabei um ihr Zepter oder, je nach Temperament, um ihren Marschallstab oder aber auch bloß um ihr Dirigierstäbchen, mit dem sie ihrem Ensemble die Einsätze geben und den Takt der -Garzeiten schlagen.

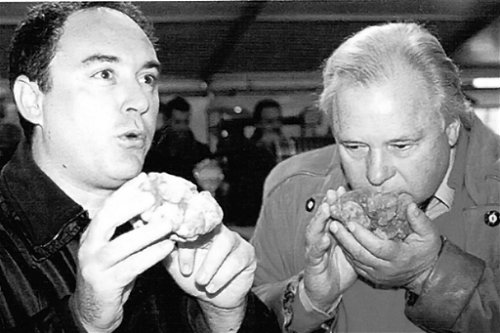

Sie alle wirkten kleine Wunder. Einer hatte ein Kalb gebraten, andere ziselierten elegante Leckerbissen. Sie schälten, schnitzten, hackten, rupften, siedeten, rührten, schmolzen, buken, reduzierten, nappierten und dressierten. Sie

geboten über die vier Elemente, jeder ein kleiner Schöpfergott, und jede ihrer -Kreationen wurde zu Ehren eines Mann geschaffen, für den sie eigentlich stets nur einen Namen über die Zunge bringen: Le Chef.

So war es, als der Ausnahmeküchenchef Eckart Witzigmann vor 15 Jahren seinen 60. Geburtstag feierte und seine Schüler und Wegbegleiter, alle mittlerweile selbst Großmeister ihres Faches, ihm ihre kulinarische Aufwartung machten. Und so wird es wohl wieder sein, wenn der Prophet der hohen Küche in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag begeht.

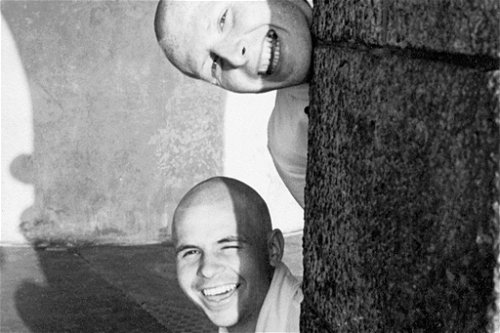

Mit den Jahren ist der Chef doch ein wenig gesetzter geworden, ein gemütlicher Herr mit großzügigem, gewinnendem Lachen und lustigem Augenblitzen, der mit Vorliebe über den Markt spaziert und sich dort schnell in pralle, reife Früchte verschaut oder in zarte Pflänzchen, die aufreizend in der Nase kitzeln. So recht mag man es nicht glauben, dass dieser genießerische Flaneur jahrzehntelang ein unerbittliches Regime führte und selbst in der schlimmsten Hitze des Gefechts seiner Brigade nicht den -kleinsten Fehler durchgehen ließ. Jeden Abend war Entscheidungsschlacht, und wer auf dem Platz des Adjutanten, direkt neben dem Chef, die Töpfe und Pfannen auf dem Feuer in Position manövrieren durfte, der hatte sich um Mitternacht eine kleine Tapferkeitsmedaille verdient.

Der Chef, das sagen alle, die unter ihm gedient haben, sei kein Leuteschinder gewesen, sondern einer, für den sich die Leute bereitwillig selbst geschunden haben, weil er ihnen an seinem eigenen Beispiel vor Augen führte, wie gnadenlos winzig in der Küche der Spielraum ist, der über Triumph oder Niederlage entscheidet. Er hat sie gedrillt,

sie zu jener eisernen Disziplin gezwungen, die allein in der Lage ist, am gastronomischen Firmament drei Sterne miteinander zu -vereinen. Er hat sie Hochachtung gelehrt vor den Produkten, die sie in ihre Materialschlachten werfen. Er hat ihre Neugierde für das Nächstliegende geweckt. Er hat ihnen eingetrichtert, stets in klaren Linien vorzugehen, alle unnötigen Finten und selbstverliebten Girlanden zu vermeiden. Dann hat sie der Lehr- und Zuchtmeister ausgeschickt, -Österreich und Deutschland im Sturm zu erobern.

»Mit den Jahren ist der Chef doch ein wenig gesetzter geworden, ein gemütlicher Herr mit großzügigem, gewinnendem Lachen und lustigen Augenblitzen«

Als der Chef sich damals wohlgelaunt durch das kulinarische Fest kostete, das ihm gut dreißig seiner Schüler bereitet hatten, könnte er an Auguste Escoffier gedacht haben, der zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts der Welt die große französische Kochkunst bescherte. Er habe Köche in der Fremde »ausgesät«, freute sich der Greis in seinen Lebenserinnerungen: »Die meisten von ihnen sind dort heimisch geworden, und man könnte sagen, dass jeder von ihnen ein Saatkorn im Brachland war.«

Alle, denen die Zurichtung und möglicherweise sogar der Verzehr von Speisefolgen, die mit äußerster Perfektion zusammengestellt und angefertigt wurden, als eine subtile Kunstgattung gilt, müssen sich in Österreich und Deutschland an einer eigenen Zeitrechnung orientieren. Ihr Jahr Null schlug 1971, als Eckart Witzigmann in München eintraf und sich auf ein verwegenes Abenteuer einließ. Die Geschichte dieser Missionierung ist wieder und wieder nacherzählt worden. Ein Bauunternehmer, der außerhalb der Landesgrenzen dem feinen Geschmack verfallen war, hatte sich in den Kopf gesetzt, ausgerechnet mitten in einer Kapitale der - biederen Hausmannskost mit seinem - »Tantris« einen modernen gastronomischen Tempel errichten zu wollen, und er verlockte einen jungen, noch weithin unbekannten Koch dazu, sich auf dieses Wagnis einzulassen.

»Er hat eine Wüste zum Erblühen gebracht und die Weiden eingezäunt, auf denen jetzt die Herden der Feinschmecker grasen.«

Der damals dreißigjährige Schneidersohn aus dem österreichischen Gasteinertal hatte bereits eine harte Schule an den besten französischen Ausbildungsstätten hinter sich. Im Familienbetrieb der Brüder Haeberlin im Elsass hatte er das stete Ringen um Harmonie gelernt, beim imperialen Paul Bocuse in Collonges-au-Mont-d’Or die Unnachgiebigkeit des Küchenchefs erfahren, der seine Lehrlinge zwang, jede Suppe wieder auszulöffeln, die sie versalzen hatten.

Worauf Witzigmann allerdings von keinem Meister vorbereitet werden konnte, waren die extremen Bedingungen, die er nun vorfand.

Er musste ganz von vorne anfangen und zivilisatorische Aufbauarbeit leisten. Hätte er sich damals den legendären Maître Vatel, den Küchenmeister des anspruchsvollen Marquis De Cussy, zum Vorbild gewählt, der sich aus Verzweiflung darüber, dass der frische Fisch nicht rechtzeitig eingetroffen war, das Leben nahm, Witzigmann hätte ungezählte Male Selbstmord begehen müssen. Er habe sich häufig verkannt gefühlt, räumt der Chef heute ein, und sei oft knapp davor gestanden, einfach das Küchentuch zu werfen. So mühselig wie er hat noch keiner ein Land eingekocht.

Die wahre Leistung des Eckart Witzigmann ist es nicht, in der Kochkunst die ganz großen Töne angeschlagen zu haben – obwohl er das natürlich auch getan hat und seine Gäste mit schwindelerregenden, kulinarischen Koloraturen betörte. Doch der unschätzbare Verdienst, den er sich erworben hat, ist seine Pioniertat: Er hat eine kulinarische Einöde gerodet, hat eine Wüste zum Erblühen gebracht, Felder und Gärten angelegt und zu einer Landschaft gestaltet, auf der seine Saat aufgehen konnte. Er hat die Weiden eingezäunt, auf denen jetzt die Herden der Feinschmecker grasen.

Es ist wahrscheinlich heute nicht einmal mehr für den Chef selbst nachvollziehbar – die Erinnerung verklärt ja alles Ungemach –, wie gewaltig diese Anstrengung gewesen sein muss, welche ungeheure Zähigkeit notwendig war, ohne falsche Kompromisse und ohne billige Anbiederung, ganz langsam, Gang um Gang, Menü um Menü den Publikumsgeschmack zu verfeinern, Begeisterung zu wecken, Anerkennung hervorzurufen. Anerkennung kommt ja, speziell im Spezl-Revier an der Isar, immer von der falschen Seite, und sie hat viele Jahre später mit ihrer -tödlichen Umarmung dem Chef auf dem schlüpfrigen Münchener Pflaster beinahe das Genick gebrochen. Doch Witzigmann ist kein Eroberer, sondern ein Verführer. Er ist kein absolutistischer Weltverbesserer, sondern ein listiger Aufklärer, der sein Licht in die Finsternis trägt. Es flackert mitunter bedrohlich. Aber ein inneres Feuer hält es am Leben.

Als Eckart Witzigmann als junger Küchenritter an seiner neuen Wirkungsstätte eintraf, fehlte es an allem – und das modische Interieur im frühen James-Bond-Stil konnte den Mangel nicht wettmachen: weit und breit kein interessiertes Publikum, keine geeigneten Produkte und vor allem kein Verständnis dafür, worin das Wesen der Kochkunst besteht. Der europäische Norden, Deutschland mit eingeschlossen, verfügt über keine nennenswerte kulinarische Tradition, über kein historisches Referenzsystem, das es erlaubt hätte, aus dem alltäglichen Geschäft der Nahrungszubereitung eine Kunstform hervorzubringen.

»Jeder Bissen ist ein Denkanreiz. Er soll nicht sättigen, sondern Hunger auf mehr und vor allem Neues machen.«

Anders in Frankreich: Dort gilt Kochkunst als Nationalkultur, es gibt gastrosophische Schulen, Generationen von Köchen können sich aufeinander berufen, und einzelne Kochbücher sind nicht bloß Rezeptsammlungen, sondern stilbildende Traktate, die darauf angelegt sind, ein zeitgemäßes Weltbild auszudrücken. Der große Antonin Carême, um nur ein Beispiel zu nennen, der Leibkoch des Diplomaten Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, der am Wiener Kongress die erlesensten Diners ausrichtete, dieser Carême schulte sich nicht bloß am Herd, sondern ebenso am Studium der Werke der Baukunst, empfand sich als Reformator, der die Proportionen der Würzen neu bemaß, behauptete selbstbewusst, »die Kochkunst dient der europäischen Diplomatie als Eskorte«, und meinte, nebst Malerei, Dichtung, Musik und Bildhauerei zähle zu den »fünf schönen Künsten« auch »die Architektur, deren Hauptzweig die Pastetenbäckerei ist«. Voilà, vor diesem historischen Prospekt fällt ein kulinarisches Dreigestirn fast wie Goldtalerregen vom Himmel.

Es ist eine sehr deutsche Fragestellung, inwieweit die Kochkunst eine konservative oder avantgardistische Form sei, ob sie mehr kompositorisch oder mehr dramatisch orientiert sei, ob sie ausschließlich als Hochleistungsdisziplin wie der Belcantogesang vorstellbar sei oder auch in der Schlichtheit eines volkstümlichen Gemeinschaftsgesangs ihr Auslangen findet. Alles das – und viel mehr.

»So schlug damals der Chef mit seinen französischen Sitten eine Bresche in den Schutzwall der deutschen Kultur.«

Sie ist, frei nach Eckart Witzigmann, eine Gattung sui generis, die dazu dient, die Welt und den Menschen in ihr, wahrnehmbar zu machen. Jeder Bissen ist ein Denkanreiz. Er soll nicht sättigen, sondern Hunger auf mehr und vor allem Neues machen. Wenn, wie Friedrich Nietzsche im »Ecce Homo« erklärt, »die Herkunft des deutschen Geistes aus betrübten Eingeweiden« herzuleiten sei, so schlug damals der Chef mit seinen französischen Sitten eine Bresche in den Schutzwall der deutschen Kultur. Besucht die Restaurants, wie ihr zu den Gemäldegalerien pilgert, lehrte er; schwelgt in Kalorien ebenso wie in Melodien; seid frappiert, erstaunt, hingerissen; streitet im Kulinarischen Quartett; empört euch über überhebliche Kochinszenierungen; huldigt den Drei-Sterne-Köchen, wie ihr Pavarotti, Carreras und Domingo zu Füßen liegt! Die Küche als moralische Anstalt? Nein, da bliebe gewiss der Bissen im Halse

stecken. Es sei ein Glück, meinte Heine, dass die Kantsche -Philosophie »sich nicht in die Kochkunst gemischt habe«.

Falstaff Witzigmann Spezial 2016