Der weite Weg zu den »Super Tuscans«

Italiens Weinbau ist in den Achtzigern hin- und hergerissen zwischen Traditionsbewusstsein und Aufbruchstimmung. Ein neuer Qualitätsanspruch verändert dabei nicht nur die Weinszene, sondern auch das Konsumentenverhalten auf der ganzen Welt.

Zu Beginn der 1980er-Jahre war es um das Renommee des italienischen Weins nicht zum Besten bestellt. Wein galt den Italienern als Lebensmittel, das täglich zum Essen mit auf den Tisch kam, aber weniger als Genussmittel. Weinberge und auch viele Betriebe waren rein auf Menge ausgelegt. Doch in den Siebzigern wurden die Grundlagen für eine Qualitätsrevolution gelegt – die dann in den Achtzigern vollzogen wurde.

Für Chianti Classico, den wichtigsten Wein der Toskana, war damals noch zwingend vorgeschrieben, dass neben Sangiovese und etwas Canaiolo und Colorino auch Anteile von weißen Trauben, Trebbiano oder Malvasia Bianca, in der Cuvée mit verarbeitet werden mussten.

Enzo Morganti füllte auf dem Weingut San Felice jedoch erstmals vom Jahrgang 1968 einen Wein nur aus Sangiovese ab, ganz ohne weiße Trauben. Er nannte ihn Vigorello. Zwei Jahre darauf zog Antinori nach und erzeugte einen Chianti Classico nur aus der Lage Tignanello.

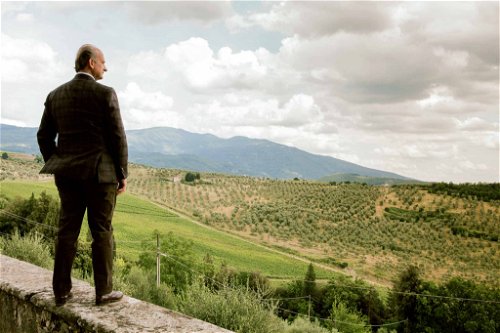

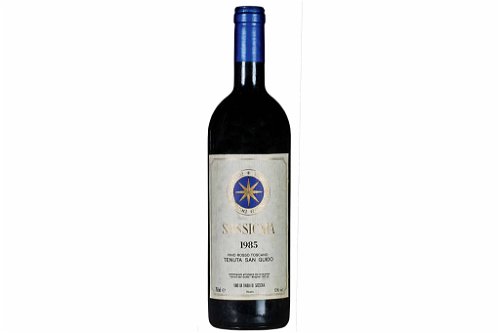

Ab dem Jahrgang 1971 verschwinden die weißen Trauben schließlich aus der Cuvée. Chianti Classico darf sich der Wein folglich nicht mehr nennen. Ein Problem? Nicht wirklich. Der Tignanello erschien einfach als »Vino da Tavola«, als Tafelwein. Vom ersten Jahrgang gab es schon über 100.000 Flaschen, die weggingen wie warme Semmeln. Ab Mitte der Siebziger wurde von Antinori der Sassicaia vertrieben, auf der Tenuta San Guido aus Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon erzeugt. Ein Wein ganz ohne Sangiovese – das war eine Neuheit für die Toskana. Und mit Beginn der 1980er-Jahre schien dann die Zeit reif für den großen Sprung …

Die Toskana machte es vor

Eine wahre Flut an neuen Weinen erblickte das Licht der Welt. Darunter Cepparello von Isole e Olena (1980), Sammarco von Castello dei Rampolla (1980), Flaccianello von Fontodi, Coltassala von Volpaia, Camartina von Querciabella (alle 1981), Cabreo von Rufino (1982) und schließlich Fontalloro von Felsina und Percarlo von San Giusto a Rentennano (beide 1983).

Alle diese Weine liefen als »Vino da Tavola«. Der britische »Master of Wine« Nick Belfrage war es, der als Erster diese Kategorie von neuen Weinen griffig als »Super Tuscans« bezeichnete. Epizentrum dieser Weinrevolution war das Chianti Classico. Dort war auch der Leidensdruck am größten. Chianti Classico wurde zu Spottpreisen gehandelt, und vielfach schien es, als ob die Käufer mehr an den Bastflaschen interessiert waren, die später als pittoreske Kerzenhalter dienten, als am Inhalt der Flaschen.

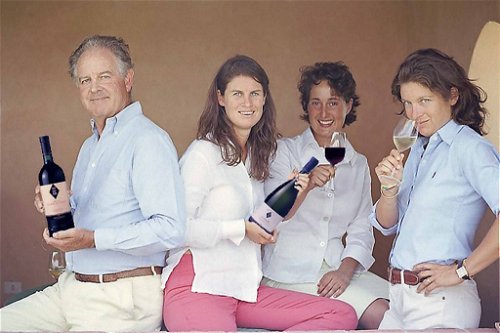

Mit diesen neuen »Tafelweinen« waren nun erstmals italienische Weine verfügbar, die sich »mit der Welt messen konnten«, wie es Paolo de Marchi von Isole e Olena auf den Punkt bringt. Viele andere großartige Weine sind seit damals hinzugekommen, die meisten zählen immer noch zur Speerspitze der italienischen Spitzenweine. Und mit der Novellierung des Weinbaurechts wurden die »Vini da Tavola« ab 1995 als »Toscana IGT« klassifiziert.

Bewegung im Norden

Die Weinrevolution in der Toskana übte auch auf andere Weinbauregionen große Faszination aus. Barolo aus dem Piemont etwa war jedem Weinkenner ein Begriff, aber niemand wollte ihn trinken. Viele besaßen eine Flasche Barolo, geöffnet wurde diese aber höchst selten. Dem tanninstrengen Wein eilte der Ruf voraus, dass er erst noch viele Jahre auf der Flasche weiter reifen musste, ehe er einigermaßen zugänglich wurde.

Einige Häuser boten sogar eine Kiste Barolo als Draufgabe an, wenn zehn Kisten Dolcetto abgenommen wurden – heute unvorstellbar! Es gab auch nur wenige Betriebe in den Langhe, den Hügeln um Alba. Viele davon saßen direkt in der Stadt Alba, und die meisten hatten selbst keine Weinberge, sondern kauften von den Bauern in den kleinen Landgemeinden die Trauben. Das war bis Ende der Siebzigerjahre in weiten Teilen Italiens durchaus gängige Praxis. Selbst Giacomo Conterno, der seit den Fünfzigern Barolo Monfortino erzeugte, kaufte erst Ende der Siebziger eigene Weinberge.

Das neue Piemont

In den einstmals verschlafenen Hügeln der Langhe spielte sich im Laufe der Achtzigerjahre eine wahre Revolution ab. Verantwortlich dafür waren junge Winzer, die begannen, selbst Wein abzufüllen und zu vertreiben. Zu diesen »Barolo Boys« im weiteren Sinne zählten heute berühmte Namen wie Domenico Clerico, Giorgio Rivetti, Paolo Scavino, Elio Grasso, Conterno Fantino, Roberto Voerzio, Chiara Boschis, Bruno Rocca und Angelo Rocca. Auch Luciano Sandrone erzeugte 1985 seinen ersten Barolo Cannubi Boschi.

Gemeinsam ist allen, dass sie den Barolo nicht wie bis dato üblich in großen, alten Holzfässern reifen ließen, sondern in Barriques oder Tonneaux aus französischer Eiche. Das beschleunigt die Reife und macht die Weine früher zugänglich. Ideengeber für viele dieser jungen Wilden war Elio Altare, der sich Anfang der Achtziger auf einer Burgund-Reise Inspirationen holte. Die Keller mit den vielen kleinen Fässern hatten ihn fasziniert, mehr aber noch die Preise, die burgundische Winzer für ihre Flaschen verlangten. Wie erbärmlich waren dagegen die paar Lire, die er für seine Trauben erhielt. Und alle zusammen orientierten sich natürlich an Angelo Gaja in Barbaresco, der seine Weine auch ins kleine Holzfass legte.

Unter der Leitung des italo-amerikanischen Brokers Marco De Grazia gingen die »Barolo Boys« in die USA und machten ihre Weine so bekannt.

In den Hügeln der Langhe kam es derweilen zu heftigen Auseinandersetzungen – traditionell gegen modern. Die Traditionalisten, angeführt von Bartolo Mascarello, warfen den Jungen vor, sie würden den Barolo verfälschen und die Weine aus dem Barrique seien nicht so langlebig wie ihre. Die Jungen antworteten, es sei schon möglich, dass die neuen Barolos nicht so langlebig wären. Aber dafür wären ihre Flaschen längst getrunken, wenn die der Alten noch in den Regalen verstaubten.

Die Wogen haben sich mittlerweile geglättet, viele verwenden inzwischen sowohl kleine als auch große Fässer, neues Holz kommt seltener zum Einsatz; auf der anderen Seite sind viele große Holzfässer nun aus französischer Eiche. Unbestritten bleibt, dass die »Barolo Boys« neue Märkte für Barolo und Barbaresco gewinnen konnten und so die Basis für die heutige Bekanntheit schufen.

Eine wichtige Rolle in der italienischen Weinrevolution der Achtzigerjahre spielte auch die Presse. Luigi Veronelli schrieb seit den 1960er-Jahren über herausragende Weine und Lagen und brachte viele Winzer dazu, Lagenweine zu erzeugen. Unter der Ägide des Journalisten und Soziologen entstand 1986 in der Kleinstadt Bra im Piemont »Slow Food«, heute eine Bewegung, die aus dem internationalen Geschehen nicht mehr wegzudenken ist. Und schließlich erschien 1988 in Rom zum ersten Mal der Weinführer »Gambero Rosso«, der viele neue Konsumentenschichten für Wein begeisterte. Alle diese Elemente zusammen bewirkten, dass Italien am Ende des Jahrzehnts eine ganze Reihe von großartigen Weinen erzeugte, die in der Welt anerkannt und geschätzt waren. Aus dem Lebensmittel war ein Genussmittel geworden – eines, das alle interessierte.

Zum »Wein Guide 2023: Best of Italien«

Nichts mehr verpassen!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.